《南京照相馆》掀起查档热 有人借此寻亲

摘要:电影《南京照相馆》上映以来,南京档案馆的查档量激增。据南京市档案馆统计,原本档案馆单日查档量10余件,如今日均最高已突破千件。154万张民国户籍卡在南京市档案馆被唤醒——那些登记于1946-1948年间的档案,记录了普通南京市民的姓名、生日、籍贯、职业与面容,也封存着战乱年代的离散与迁徙。

档案保留着毛笔或钢笔工整书写的墨迹,仍可见昔日规范。跨越时空,这些薄纸成了连接过去与现在的桥梁——许多人也借此机会与祖辈“重逢”,看见了那些只在家族故事中听说过的亲人,也慢慢拼凑出他们平凡又鲜活的一生。

文丨谢紫怡 王熙媛

编辑丨王一然

爷爷的照片,江柠在墓碑上见过,样子已经很模糊了。江柠今年27岁,在美国做会计师,之前很偶然刷到民国档案的相关帖子。这次回国,她拿着身份证到南京市档案馆查档,根据爷爷的名字、出生日期检索到了三个同名的人,只能根据照片分辨,但她一个也不认识,和墓碑上的照片差别很大,最后是工作人员发现了奶奶和大伯的名字才完全确认。

档案原件保存在仓库里,江柠拿到手的是扫描件,但她还是鼻子一酸,“我是我们家第一个知道这件事情的人,也是第一个这样做的人。”

大伯今年已经80岁,看到档案时也很惊喜。他指着卡片上的“女仆王氏”告诉江柠,那是小时候的奶娘王妈。即使后来家道中落,王妈也始终不离不弃,帮着奶奶养蚕、持家,共同拉扯大了七个孩子。南京大屠杀那年,天上常有“大鸟”盘旋,有人看到“鸟下蛋会死人”,才知道是日本飞机在扔炸弹。为躲避战火,奶奶全家逃往安徽乡下,才幸免于难。

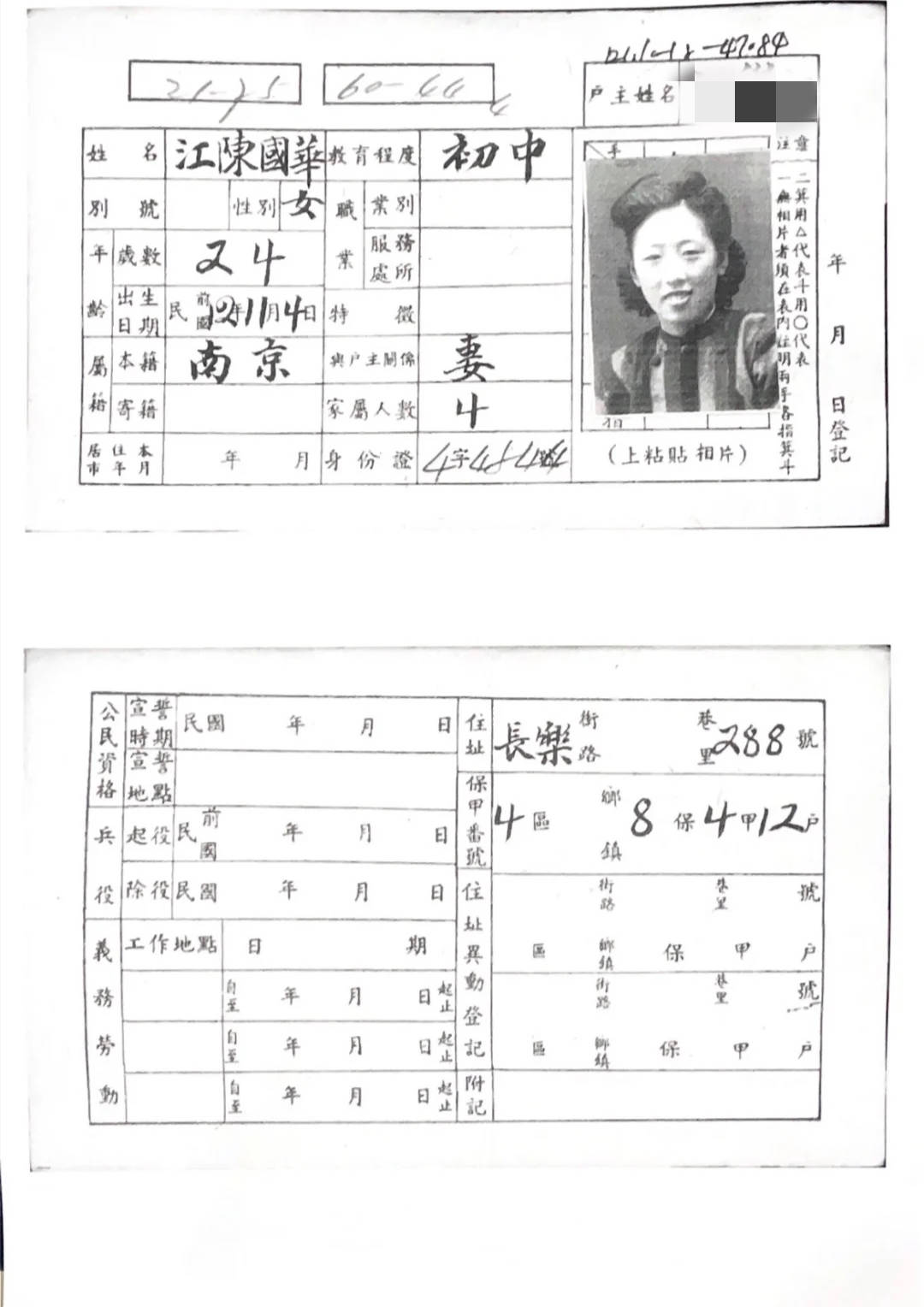

江柠奶奶的户籍卡。讲述者供图

28岁的南京人杨思娴,从小就听奶奶讲述这段沉重的历史:她的奶奶是江宁区湖熟镇人,家里开着一家叫“春华楼”的老字号,主打南京板鸭。家人曾告诉奶奶,1937年,日军来袭的时候,家人抱着两岁的她跑,一路躲到更偏远的乡下。隔着河,挤在堤坝下,他们躲过了枪击。几天后再返回,春华楼晾晒的几百只鸭子被洗劫一空。

在查阅档案的过程中,杨思娴才对祖辈之前的讲述有了“实感”,一点点拼凑出他们更详细的人生轨迹:奶奶的生母死于日军细菌战,她由继母抚养,早早担起照顾弟妹的责任。爷爷幼年被抱养,后来成了治理秦淮河的水利工程师。两人相识不久,奶奶被调往外地做会计,回来后便与爷爷结婚,安家在长生祠。

展开全文

爷爷奶奶住在一座红砖砌成的自建楼,每次父母带她回去,总有奶奶在厨房窗户边忙碌的身影,而爷爷会提前半小时走到坡下等候。房前围出来的小花园,里面种着月季和枸杞。杨思娴小时候爱拿铲子在院子里挖土。白天闲着没事干,她就举着放大镜照地上的蚂蚁。

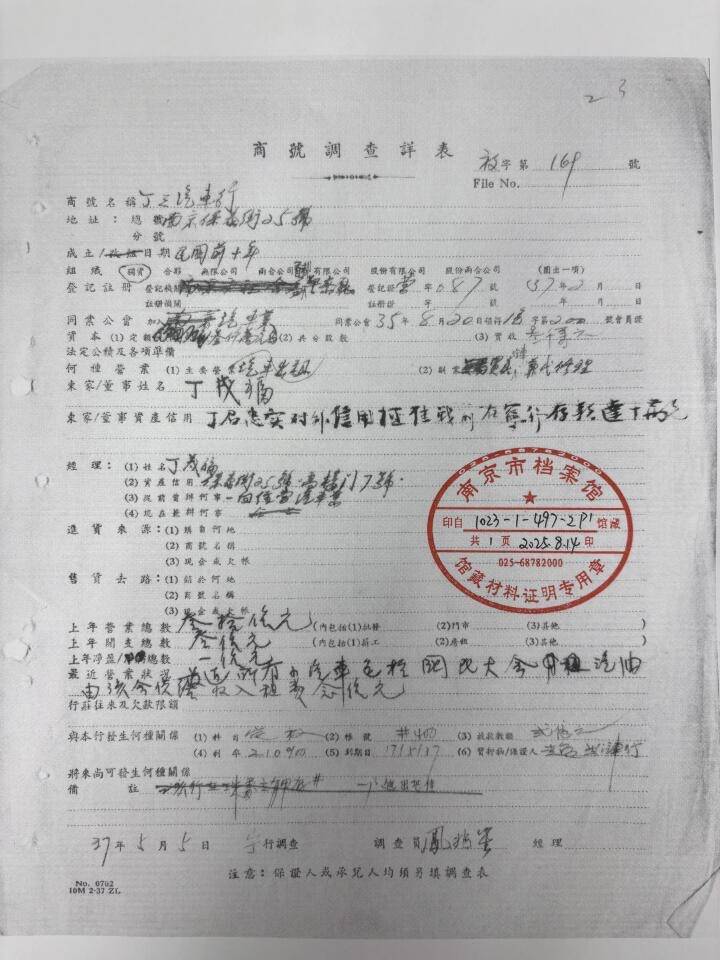

顺着档案线索,她还发现了一份特殊的影印信函,记录着奶奶的二姑妈,也是自己的姑姥姥一家的往事。他们开了一家“丁三车行”,汽车行原址是一处三层洋房。文件显示,他们曾把房屋租给一位日侨医生,但无法收回。1939年,他们被迫向当时的伪中华民国维新政府提出上诉,仍未能索回自家的房产。

后来,车行里的汽车后来又被国民政府征用,难以想象那个十一口的大家庭如何度过最艰难的日子。后来,姑姥姥移居台湾。也正是这次查档,让杨思娴真的联系上了远在彼岸的亲人。

杨思娴的爷爷、奶奶的老照片。讲述者供图

丁三汽车行的相关档案。讲述者供图

具象到个体命运,每一张户籍卡,都可能是一次跨越时空的“重逢”——

有人在档案馆第一次看到爷爷存世的唯一照片,穿着衬衣,眼神清亮;有人终于知道了太爷爷确切的姓名和生卒年份,发现他不仅是出租汽车行老板,还曾投身抗战;还有人顺着档案上共同的铁路工作轨迹,推断爷爷奶奶当年是自由恋爱,在战火年代相守。

卡片上的信息也远不止身份。在业别一栏,“家务”被工整地填写,家庭主妇也算一种“正式”职业。特殊年代照片是珍贵的,若没有照片,便以指纹为证:手指上的斗用画圈表示,簸用三角表示,小孩的那一栏常常画满了圆圈和三角。这些遥远的符号,都是那个年代普通人鲜活的印记。

童萌在两年前就去查过档案,那是她的爷爷去世一周年,看完一部关于死亡的电影后,她陷入深深的思念,便尝试提交了爷爷的姓名和出身年份。信息都对得上,但职业一栏有所出入——她一直以为爷爷是老师,直到打电话问父亲才得知,爷爷早年还在饭店做过账房先生。

起初,她甚至怀疑拿错了档案。户籍卡上的男子眉眼清俊,不太像爷爷老年时的样子。她说,爷爷去世后,关于他过去的事物都消失了,拿到档案后,“会有种他来过这个世界的一点痕迹的感觉。”

童萌记忆里,爷爷讲述自己的一生坎坷而丰富:他小时候常遭太爷爷毒打,独自到南京谋生;解放后,他还曾盖学校教书。童萌说,爷爷天生跛脚,小时候害怕走夜路时,他会一瘸一拐地背着她走回家;随着童萌长大,她发现家里的词典和历史书堆得很多,而爷爷总爱坐在凳子上看书或读报,有时还会读给她听,和她讲报纸上的新鲜事。

爷爷90多岁时,出现阿尔兹海默的症状,有时会认不出家人。他离世的前一周开始发烧,也很难吞咽得下饭。童萌至今都记得摸他额头时那种微微发烫的触感。那时爷爷已经不太能说话了,但他的眼神仍然明亮。他离开的时候正好一百岁,那天也是中秋和教师节。

为了记住爷爷,童萌专门找人修复了户籍卡上的那张照片。影像清晰起来,年轻的爷爷望向镜头,仿佛跨越时空注视着她。

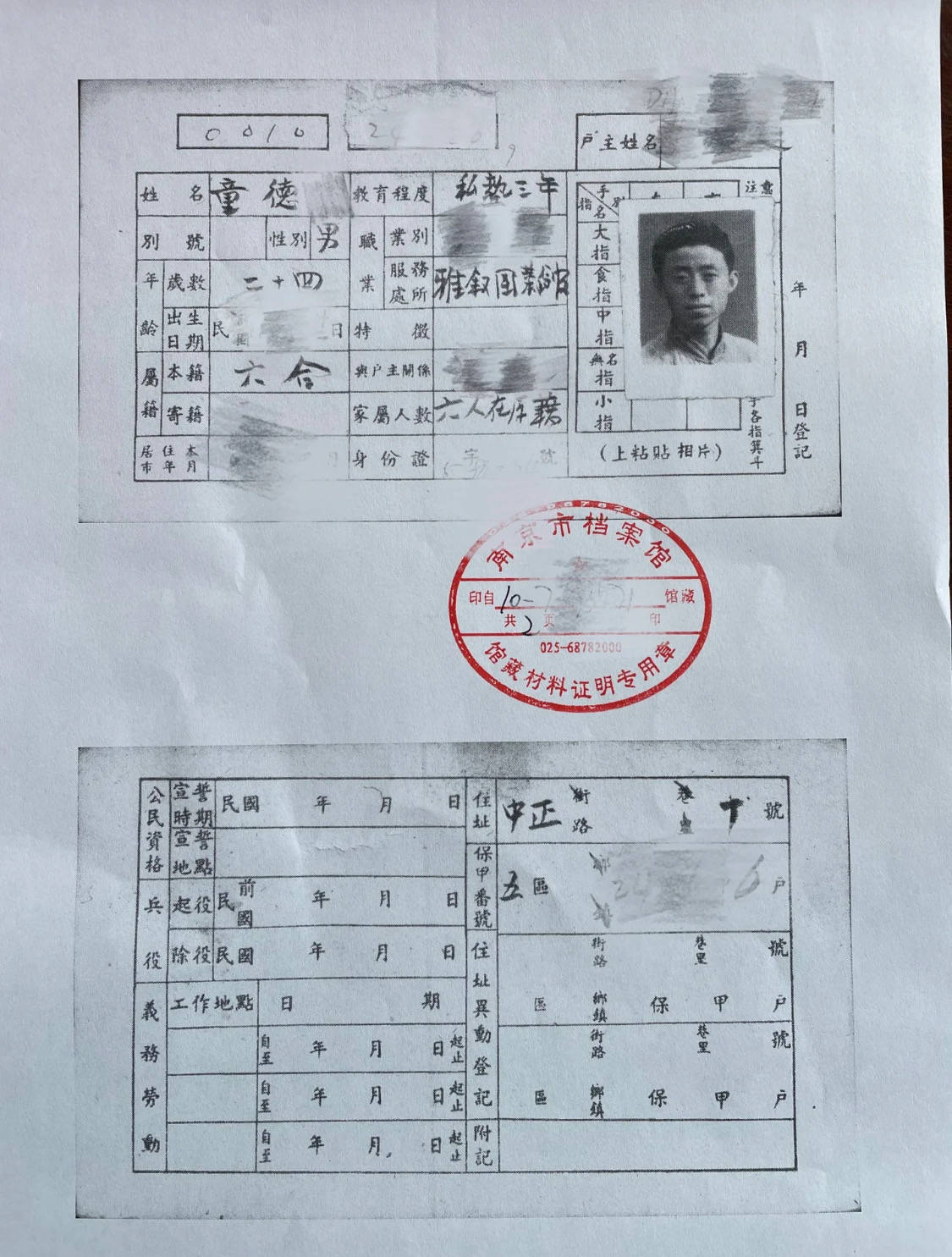

童萌爷爷的户籍卡。讲述者供图

李广瀚偶然在社交网站上刷到了童萌的帖子,才知道南京档案馆开放了民国户籍卡的查询通道。他想起爷爷奶奶年轻时曾在南京生活,便试着提供姓名、出生年份等信息,真的找到了当年的档案。

几张纸页定格了1946年的一家七口人:爷爷李特夫28岁,奶奶魏文兰29岁,大伯李顺璀5岁——幼时的大伯觉得,原名用南京话念起来不好听,后来便改作“李乔陵”,有乔迁南京的意思。直至看见这张卡片,大伯的女儿才知道,父亲旧名中那个字,是“璀”而不是她一直以为的“催”。

过去很遥远,远到大家都很少提及。李广瀚说,他们祖籍是湖北应城,爷爷当年在资源委员会做秘书,带着家人从湖北来到南京工作、生活。1949年,时局变迁,爷爷又携妻儿去了台湾。而姑婆、姨奶奶们,则全部回了应城,本来说好日后再会合,却成了永别。

2006年,这些民国时期的户籍卡在南京浦口区的一个仓库中被发现,经过4到5年的大规模修复,最终形成电子档案,面向公众开放。它们涵盖了1946至1948年间南京城区市民的户籍信息,数量大约有154万张。申请人提供姓名、出生日期、住址、职业等信息,便有机会还原。

李广瀚把收到的纸质档案复印件寄到了台湾。他的奶奶、爷爷分别在1989年、2004年前后去世。李广瀚一直记得在爷爷奶奶家度过的童年——那里离眷村很近,很多家庭都还携带着故乡的习惯:清晨,隔着巷子的广东邻居在大门口挂着杀蛇,四川邻居则忙着晒腊肉和腊肠。小朋友踩着伙伴的肩膀偷腊肠,再飞奔到公园玩。因为方言不同,“大人们连吵架都吵不到一块去。”

房子被拆掉后,爷爷晚年又搬来李广瀚家同住。从前,他总穿笔挺的西装,带一根拐杖、坐公交去参加同乡会;上了年纪后,他愈发安静,更愿意独自守在房间,听收音机,抿一口白酒,配几碟小菜。李广瀚买来他喜欢的肉松面包,轻轻挂在门把手上。

许多家族往事也随档案浮现。李广瀚至今不知道爷爷奶奶究竟有过几个孩子,他只知道,他们曾带着大伯一路辗转湖南、贵州、重庆、海南。二伯在湖南出生,因此得名“乔湘”;李广瀚的父亲生于台湾,故名“乔台”。曾经,为了让二伯有东西吃,爷爷说用一根金条才换来一碗白粥。

李广翰的大伯。讲述者供图

如今84岁的大伯独自在高雄生活,大伯希望趁身体还能支撑,回一次应城老家,也去趟南京,他曾在那里度过了一年多的童年。

李广瀚从郑州出发,两位堂姐则陪同大伯从台湾出发。他们约定在南京汇合。

前往南京之前,大伯显得很兴奋。小时候,他们一家住在三元巷2号的员工宿舍。他做了很多计划,特意嘱咐李广瀚把酒店订在那附近。真正抵达时,他喃喃道,那里“跟以前完全不一样了”。

他们一路走到新街口,找到了大华戏院。大伯回忆,父母曾带他来这里看过抗战胜利的电影。片名已经记不清了,只记得散场后,他们在戏院后的巷子里买过油炸小吃。

李广瀚的爷爷当年工作的资源委员会大楼,如今静立在南京工业大学校园内。他们说动门卫,直奔二楼,那里曾是爷爷的办公室。楼内格局未变,风貌如旧。大伯回忆,自己小时候,一到傍晚就跑上楼喊父亲吃饭。李广瀚站在同一条走廊上,他不禁想,几十年前,爷爷也走过这里,“如果时空重叠,我们是不是就在某时某刻交汇。”

李广瀚爷爷当年工作的地方。讲述者供图

大伯拄着拐杖,走一段便需要休息。最后几天游玩南京,他坚持推荐中山陵,那是他小时候去“撒欢”的地方。但最终,谁也没力气去攀登。之后,大伯还是由女儿们陪着,一路又赶往应城老家。档案里唯一在世的亲人,只剩四姨婆了。

对李广瀚的爷爷奶奶来说,乡愁卷在老南京的韭黄肉丝春卷里。在南京生活时,李广瀚的奶奶跟其他太太们学会了这道菜,还有湖北的粉蒸肉和珍珠丸子,这些都是年饭桌上从不缺席的味道。以前大年三十,家里严格遵循老规矩:饭菜做好,得先为祖先摆好碗筷、斟满白酒,请他们“先吃”,家人才动筷。奶奶指着春卷,带着乡音说这是“炸金条”“炸金块”,寓意沾喜气,来年赚大钱、发大财。小孩们领到压岁钱,吃完就去门口放鞭炮。

但这次去南京,他们没吃到这道曾承载祖辈乡愁的菜肴,李广瀚说:“一到过年,大伯家、我家、小叔家都必做,只剩(回忆)家里的味道喽。”

而对南京人杨思娴来说,家里最珍贵的传承,是一坛老卤。她的奶奶做鸭肫、鸭舌和牛舌时,总会从坛子里舀出一点卤料,再加入八角等香料。老卤每隔一段时间煮沸一次,这样可以防止变质。她后来查证家族历史,得知祖上明末清初开始以制鸭为生。流传到奶奶这儿的老卤,还保留着地道的盐水鸭风味。

今年6月1日,奶奶90岁生日,杨思娴特意为她买了盆花。端午过后,她去奶奶家吃饭,谈起自己参加麻将比赛,赢了丈夫的趣事。临走前,奶奶开了句玩笑,“你打麻将还是没有丈夫厉害吧?”那是她们最后一次对话。第二天周五,奶奶平静地离世。

杨思娴奶奶马丽霞过90岁生日时。讲述者供图

“寻根之旅”结束后,李广瀚的大伯又回到了台湾。前几天,李广瀚和他聊天,发现他忘了好多事情,甚至连那次去过南京,也不记得了。如今他走路还是需要拐杖,去哪里都不方便。但大伯呆在家,整个人都是放松的,“该了的心愿,总算都了了。”

人生诸多去留往往难以预料。李广瀚30岁时来大陆工作,是台湾一家工业电脑公司的北京办事处的负责人,原本想积累些履历便回,未曾想就此留下;后来,他又做过茶叶公司的茶具部主管、外企审核,2014年开始做中式糕点和餐饮。如今他48岁,在郑州经营着一家40平米的台湾卤肉饭店。他自嘲是一位“胖大叔”,延续着来自家庭传承的味道。

杨思娴的奶奶去世后,家里的老房子被卖掉了,没能好好和那些充满回忆的老物件告别,成了她心里的遗憾。那副小时候在奶奶家当作玩具的放大镜,刚好提前几天被带回家,时常唤起她对奶奶的思念。

最近,她也认识了很多一起查询档案的人,她想试试查阅更多春华楼和汽车行的资料,他们建议她再去江宁区档案馆、中国第二历史档案馆。他们想要主动走进过去,把断裂的时光,重新连接起来。

(文中童萌、江柠为化名)

评论